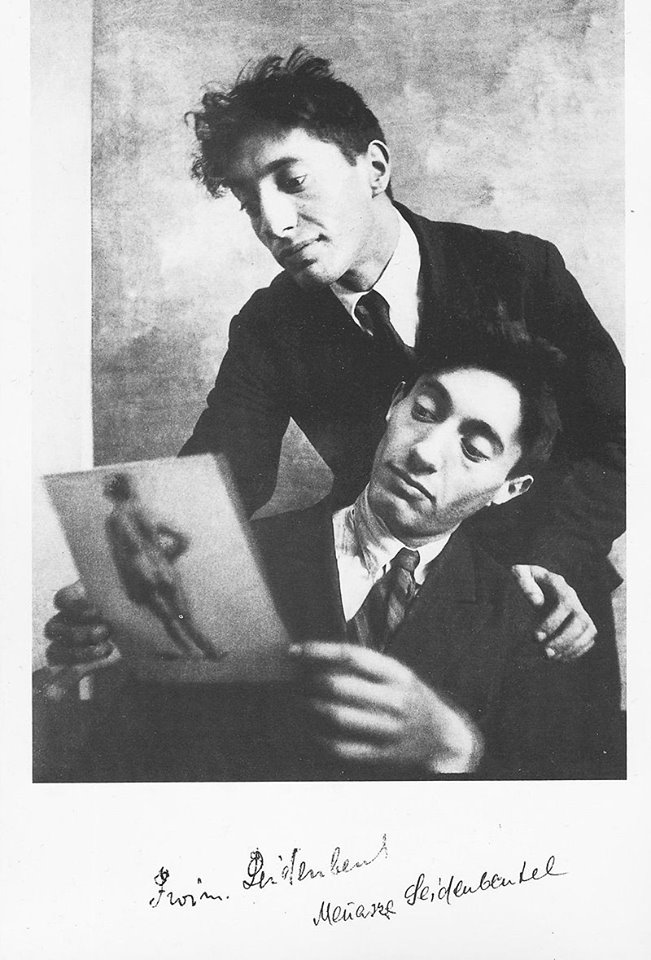

Le destin tragique des peintres jumeaux

Les frères jumeaux Seidenbeutel sont nés à Varsovie le 7 juin 1902.

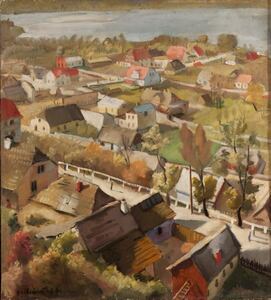

Jusqu’au début des années 1920, ils travaillèrent comme employés de bureau. C’est avec leur grand-frère Józef qu’ils s’initient à la peinture dès 1921. A partir de 1923, il étudient les arts à l’école municipale de peinture et des arts décoratifs sous la direction de Miłosz Kotarbiński, peintre polonais reconnu puis à l’école des beaux-arts de Varsovie l’année suivante avec notamment Tadeusz Pruszkowski un autre grand peintre polonais jusqu’en 1929. Durant cette période, ils commencent à exposer leurs œuvres mais c’est au début des années 1930 qu’ils participent à de nombreux salons et expositions. Certaines de leurs créations étaient réalisées conjointement et signées de leur patronyme.

En 1932, ils réalisèrent un voyage en France, en Italie, en Allemagne et en Belgique, leur travail s’inscrivait au niveau du style dans la lignée des peintres traditionalistes. Leurs tableaux furent exposées dans de nombreuses villes européennes ainsi qu’à Moscou et New York, ils participèrent à la XIXème biennale de Venise en 1934. Membres de plusieurs associations et mouvements d’artistes, ils avaient également des liens étroits avec les milieux artistiques de Lwów.

Durant la guerre, ils se réfugièrent à Lwów où ils vécurent cachés chez une amie peintre, puis probablement à Moscou en 1940, ensuite ils se rendirent à Białystok. Là, ils se retrouvèrent par la suite enfermés dans le ghetto où ils continuèrent à peindre des reproductions d’œuvres de maîtres anciens au sein d’un groupe d’artistes pour le compte d’un certain Oskar Steffens. A la liquidation du ghetto, ils furent déportés vers le camp de concentration de Stutthof (sur la mer Baltique non loin de Gdańsk) puis vers le camp de Flossenburg.

Ils furent tués par les gardes du camp le jour qui précéda la fin de la guerre.

En 1948, certains de leurs tableaux furent exposés lors d’une manifestation qui se tint à Varsovie en 1948 sur le thème des œuvres des artistes juifs martyrs de l’occupation allemande de 1939-1945.

Nombre de leurs tableaux sont visibles dans plusieurs musées polonais ainsi qu’à l’institut historique juif de Varsovie, beaucoup d’autres appartiennent à des collections privées. Une grande partie des œuvres a été réalisée conjointement par les deux frères.

Leur jeune frère Hirsh, dessinateur et sculpteur a émigré en Argentine en 1926.