Ce site est dédié à Liliana Yankelevitch

Liliana Yankelevitch (3 sept. 1954 – 13 mars 2016)

Originaire de la province de Entre Ríos dans le nord de l’Argentine, Liliana est une personne que j’ai connue en 1996 via Internet alors que les réseaux sociaux n’existaient pas encore dans leur configuration actuelle. Notre contact a duré environ 16 années, au début en anglais, mais sa curiosité, ses quelques cours à l’alliance française d’Argentine et sa mémoire prodigieuse ont fait que nous avons conversé rapidement en français, par écrit la plupart du temps, mais aussi par Skype.

Mariée à Juan Jose Braun, un argentin d’origine française comprenant assez bien la langue, elle exerçait avec son mari comme biochimiste à Chajarí, une petite localité située non loin de la frontière uruguayenne.

Jusqu’au début des années 2000 nos discussions portaient sur un peu tous les sujets. Ce n’est que par la suite qu’elle a abordé ses racines juives, essentiellement lorsque je suis venu en Pologne. Elle n’avait pas été éduquée dans la tradition juive alors que ses grands-parents étaient des juifs pratiquants, d’ailleurs, il n’y avait pas de synagogue à Chajarí. Elle me raconta les quelques fois où elle du faire face à des actes antisémites, même au fin fond de l’Argentine, notamment à l’école.

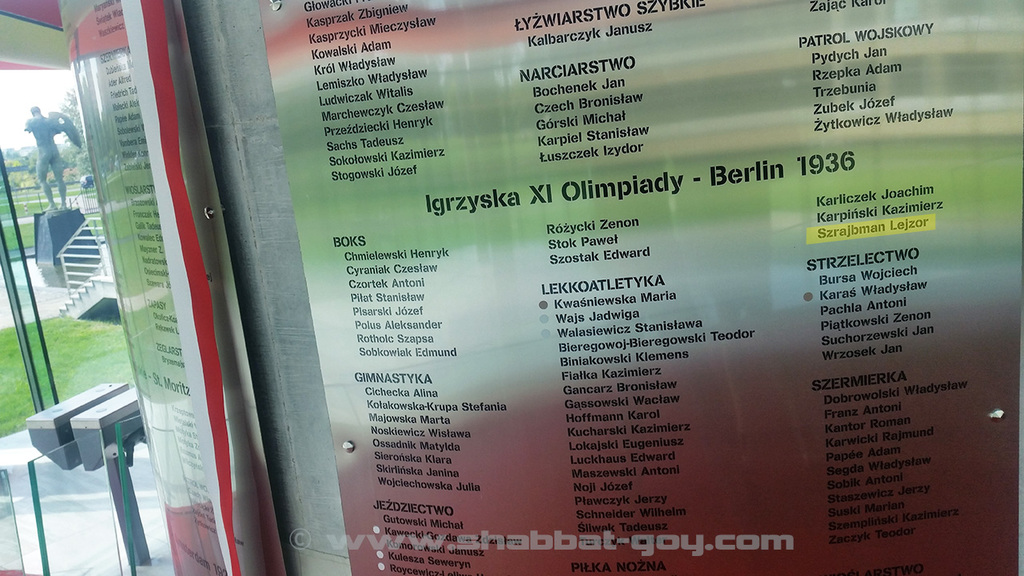

Ses racines juives puisaient leur source en Ukraine et en Biélorussie. D’un côté de sa famille, des grands-parents émigrèrent vers la fin du XIXème siècle grâce à l’action du baron Maurice de Hirsch, un financier et philanthrope allemand qui consacra une partie de sa fortune à organiser l’émigration de juifs russes après les vagues de pogroms intervenues dans les années 1880. Ces grands-parents de Liliana bénéficièrent de cette générosité et purent émigrer en Argentine en passant par Katowice puis Hambourg où ils prirent le bateau. Ces juifs furent nombreux à émigrer en Argentine où furent créées les premières colonies agricoles juives, dans le nord du pays. C’est par Liliana que je pris connaissance de cet épisode de l’immigration de juifs russes.

Liliana tomba malade au milieu des années 2000 et se battit 15 années durant avec force, volonté et courage, même si la dernière année, elle était consciente que sa vie ne tenait qu’à la volonté de Hashem comme elle me disait. Elle nous quitta en mars 2016, en paix, entourée de sa famille.

Liliana était une amie curieuse, soucieuse, parfois un peu trop mama yiddishe avec ses grands enfants, mais l’était-elle trop? Mais c’était une amie fidèle, à l’écoute, rieuse et joyeuse, vivante. Et toujours souriante, avec son mate à la main lorsqu’elle apparaissait sur mon écran lors des sessions Skype.

Ces dernières années, la dureté de la maladie l’avait rapproché de sa religion. Déjà elle se rendait une fois l’an à la synagogue de Buenos Aires et renouait avec quelques traditions, dont la lecture de la Torah, avec Juan Jose, et le shabbat, durant lequel elle allumait les bougies, les seules qui brillaient à Chajarí, la petite bourgade argentine où ils habitaient.

Je lui dédie ce site, elle y avait laissé un message au début, je le garde précieusement, comme tous ces répertoires de messages et de photos qui me rappellent une jolie, longue et fidèle amitié.