|

La commune se rappelle le vieux Shtetl à travers la préservation des restes de son cimetière juif.

Traces juives en Pologne

| Łowicz est une ville située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Varsovie. Il ne reste pratiquement plus de traces de la présence juive dans ce secteur. Les premières communautés s’étaient installées durant le XVIIIème siècle et s’étaient développées. |

| Au tournant du XXème siècle et pendant la première guerre mondiale, beaucoup de juifs de cette région ont immigré vers les États-Unis et vers d’autres villes.

Łowicz était réputée depuis le milieu du XIXème siècle pour l’art du papier coupé (Wycinanki) qui y était pratiqué, art que l’on a rencontré également dans la tradition religieuse juive en Pologne. Le cimetière juif de Łowicz. |

|

L’utilisation de pierres tombales volées dans des cimetières juifsŁukasz Baksik est un jeune photographe polonais qui a parcouru la Pologne entre 2008 et 2012 afin de collecter des clichés qu’il présente dans un album intitulé Usage quotidien de pierres tombales (Macewy codziennego użytku). Ce recueil de photographies présente ce qu’a été le destin de nombreuses pierres tombales volées dans les cimetières juifs et que l’on peut retrouver scellées dans des murs ou des marches d’escaliers, utilisées comme pavements ou dans certains monuments funéraires chrétiens, dans les fondations de granges, de maison… |

|

| Durant la seconde guerre mondiale, l’immense majorité des cimetières juifs en Pologne ont été dévastés et il était habituel que les allemands réutilisent les pierres tombales comme matériaux de construction et de terrassement ou les revendent aux autorités locales du moment. Après la guerre, durant plusieurs décennies, de nombreuses pierres tombales furent dérobées dans les cimetières pour être utilisées de diverses manières. |  |

| Aujourd’hui, beaucoup de ces vestiges réapparaissent au gré des travaux de modernisation urbain à travers le pays. Ces pierres tombales ou bien souvent morceaux de pierres reprennent le chemin du cimetière local où font alors l’objet de l’édification d’un lapidarium lorsque le cimetière a disparu. Il arrive également parfois que des polonais ramènent dans les cimetières des pierres tombales réapparues lors de travaux ou qui ont été modifiées pour un autre usage comme quand elles furent par exemple transformées en pierre à aiguiser pour des meules. Découvrir des morceaux de pierres tombales juives dans une cour d’école à Kazimierz Dolny. Le site web de Łukasz Baksik. |

|

Dow Baer (Berek) Joselewicz est né à Kretynga (actuelle Lituanie) en 1764. Il meurt en combat en 1809 à Kock (actuelle Pologne).

Kretynga fait partie de la République des Deux Nations qui est une République fédérale aristocratique qui englobait alors la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, une partie de l’Ukraine ainsi que l’oblast de Smolensk.

Durant sa jeunesse, Berek Joselewicz reçoit une formation dispensée par son oncle dans la tradition juive mais également polonaise. Plus tard, il exerce des activités dans le commerce pour le compte du Prince Massalski, un magnat polonais. Ses activités l’amènent en Europe occidentale où il apprend le français et l’allemand et il assiste au début de la Révolution Française. Il exerce également en Hollande, en Saxe, en Autriche et prospère au point qu’il amasse une petite fortune. De retour en Pologne, il s’installe à Varsovie dans le quartier de Praga et développe des activités autour du commerce des chevaux en collaboration avec le banquier et fournisseur de l’Armée Szmul Zbytkower.

En 1795, il est le seul juif du Faubourg à apporter son soutien financier à l’insurrection contre la troisième partition de la Pologne.

Désireux de participer à l’insurrection, il rejoint la Milice polonaise puis émet une requête auprès de Tadeusz Kościuszko afin de pouvoir créer une unité entièrement juive. En 1794, il se retrouve avec le grade de colonel à la tête d’une brigade de cavalerie juive qu’il commence à mettre en place. Il diffuse un appel aux armes en yiddish pour inciter la communauté juive à entrer en résistance contre les russes et les prussiens. Entre 400 et 600 juifs de toutes origines intègrent le régiment de cavalerie. Durant les événements de l’insurrection du faubourg de Praga où vivaient 7000 personnes dont 5000 juifs. Le régiment est encore en formation quand il affronte les troupes russes qui le décime lors de la défense du faubourg et de Varsovie.

Il se rend en Galicie et s’installe à Lwów en 1795. Il tente sans succès de créer une troupe de volontaires juifs (Galiziches Judencorps) au sein de l’Armée Autrichienne puis rejoint en Italie les légions polonaises du général Jan Henryk Dąbrowski en 1797 qui sont intégrées au sein des armées napoléoniennes et il accède au grade de capitaine de cavalerie. Il participe aux batailles de Novi, Hohenlinden, Austerlitz et Friedland. Il est décoré de l’Ordre militaire de Virtuti Militari et de la Légion d’Honneur.

En 1807, il quitte les légions avec le sentiment d’une discrimination à cause de sa judéité et de sa non filiation nobiliaire ainsi qu’une forte incertitude quant aux possibilités de combattre pour l’indépendance de la Pologne. Il rejoint le corps des dragons de Hanovre deux ans plus tard et participe sous commandement français à des batailles en France, en Italie et en Autriche. Avec la création du Duché de Varsovie créé par Napoléon 1er,il rejoint la Pologne et prend part à de nombreuses batailles à la tête d’une brigade de cavalerie.

Ses faits d’armes et le respect qu’on lui porte lui font intégrer la loge maçonnique de l’Union des Frères Polonais.

Le 5 mai 1809, il meurt lors d’un affrontement avec des dragons hongrois à proximité de la commune de Kock.

Durant le XIXème siècle qui a vu la Pologne sous domination étrangère, l’engagement de Berek Joselewicz servira d’exemple pour les juifs polonais qui s’engageront dans les combats pour l’indépendance nationale.

Aujourd’hui, une stèle est érigée sur le lieu même où Berek Joselewicz est tombé sous les sabres des hongrois.

Un film événement très attendu en Pologne.Il s’agit d’une reconstitution animée 3D en images de synthèse d’une exceptionnelle qualité sur le thème de la Varsovie d’avant-guerre. |

|

| La seconde partie s’annonce un peu décousue, je cherche le fil conducteur. De la place Dąbrowski on se retrouve à la place Tłomackie avec un grand bâtiment que les non connaisseurs auront du mal à identifier dans un premier temps si ce n’est par l’un des chandelier à cinq branches qui ornaient l’entrée de la grande synagogue. De là, je m’attends à remonter vers le nord, à arriver devant l’arsenal, j’espère découvrir l’imposant immeuble du passage Simons puis remonter la rue Nalewki, le cœur de la Varsovie juive qui concentrait la plus forte animation de la capitale… Non. La caméra revient au milieu du jardin de Saxe et se faufile entre les arbres, j’aperçois au loin des colonnes du palais de Saxe … Un jeu d’ombres révèle devant mes yeux les colonnes du palais, et… on repart… Comment ça on repart ? Et le palais de Saxe ? Une vue aérienne se dessine, je reconnais la diagonale caractéristique de la rue Twarda aujourd’hui amputée par l’axe nord-sud Jean-Paul II. Encore un saut d’hirondelle un peu plus au nord qui nous amène au dessus de l’église Karol Boromeusz au bout de la rue Chłodna, d’où nous nous envolons vers l’est, un peu trop en altitude, au dessus de la caserne des pompiers, des halles Mirowski, de la halle marchande Gościnny Dwór, de la place Żelazna brama… La promenade aurait été tellement plus belle vue de la route avec la configuration disparue devant les halles Mirowski, le palais Lubomirski dans sa position initiale, l’étonnante halle de la rue Rynkowa et tout ce quartier disparu… Et le film termine avec une promenade en statique. L’avenue s’est figée, seule la caméra zigzague entre les tramways fixes, parmi des gens, des voitures, des bus. |

| J’aurai tellement aimé retrouver la place Grybowski, emprunter la rue Próźna et déboucher à Marszałkowska et aussi beaucoup d’autres lieux emblématiques disparus. Si je me retrouve facilement au gré de la topologie de la Varsovie d’avant-guerre que j’ai appris à assimiler avec les plans d’autrefois et les vieilles cartes postales, je pense que les voyageurs varsoviens d’un instant seront un peu perdus, déboussolés, tant bien même quelques indications écrites seront présentées à l’écran. Par moments, il manque des vues en transparence entre les images d’antan et celles d’aujourd’hui, il manque un guide, il manque une mise en scène dans le voyage. A l’issue du visionnage de ce film, une curieuse impression s’empare de moi, la même que je peux avoir lorsque je suis plongé dans un rêve et que la sonnerie brutale du réveil vient me surprendre. Pourquoi un si impressionnant travail de 3 années de reconstitution historique de grande qualité artistique et technique, pour un film qui ne dure que 20 minutes ? Avec Warszawa 1935, j’ai été transporté dans une ville magnifique, insoupçonnée, mais je reste sur ma faim. J’attends donc, j’espère donc une version 2D nettement plus longue et qui saura me prendre par la main pour déambuler à travers tous ces coins de ville reconstitués mais que je n’ai vus que de trop loin et de trop haut. Autant avec les dix premières minutes j’ai été subjugué, avec les dix suivantes j’ai l’impression d’avoir vu la bande annonce du prochain film. Tout de même un grand bravo à l’équipe pour cette magnifique réalisation. Alors ? A quand la suite ? » Aller sur le site Web de Warszawa 1935 |

|

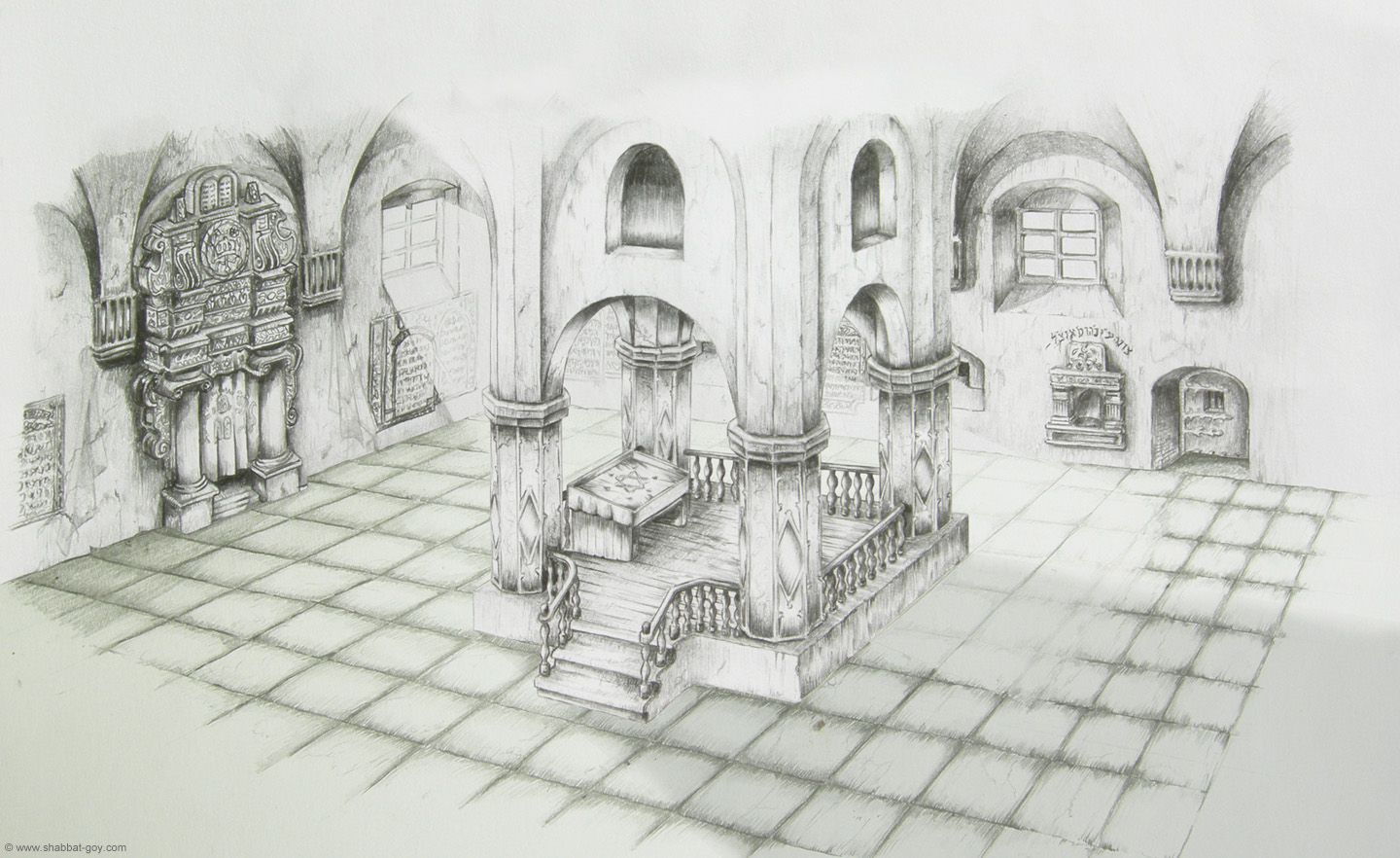

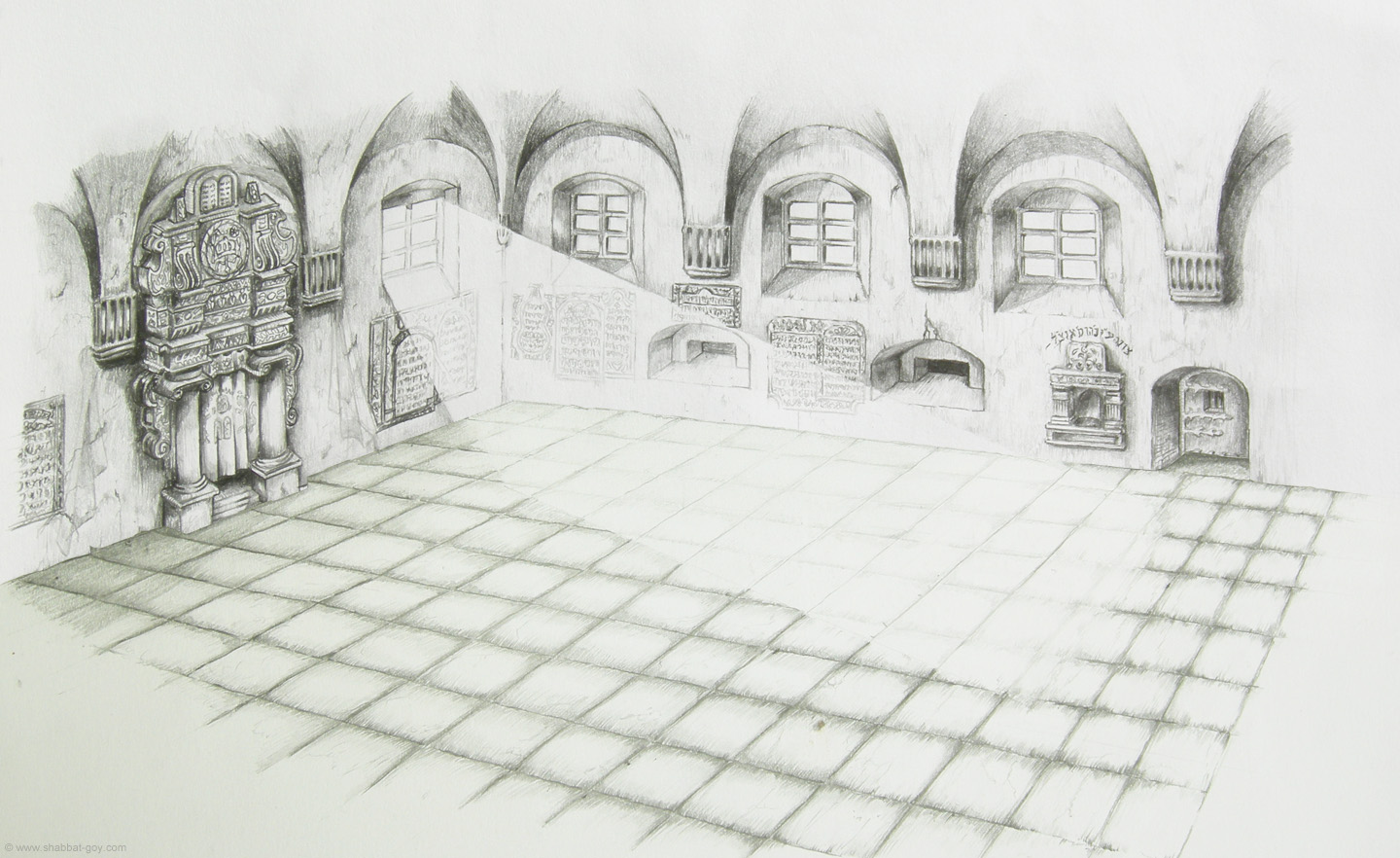

Dessin réalisé par Shabbat Goy en vue de la réalisation de la page générale de présentation des synagogues. Le dessin illustre l’intérieur d’une synagogue de type orthodoxe d’après des sources inspirées des synagogues de Tykocin (présentation à venir), de Łancut et de la synagogue Remuh de Cracovie. Sont mis en avant l’Arche sainte (aron ha-kodesh), la Bimah, la galerie des femmes. |

|